施工管理見習いのしゅんです。

建設現場というアナログな世界の中に、iPadというデジタルの力を取り入れるようになってから、私の働き方も学び方も大きく変わりました。

特に「手書き」にこだわることで、思考の整理や集中力、学習効率まで飛躍的にアップ。紙のノートでは得られなかった柔軟性と拡張性を手に入れ、ベイビーステップの積み重ねが“確実な成長”へと変わったのです。

本記事では、iPadペンシルによる手書きの魅力、学習効果、そして私自身がこだわる理由について、現場監督としてのリアルな視点からお伝えします。

▢iPadペンシルで手書き、ノート同様に使う手書きによる恩恵について

→ 結論

iPadとペンシルによる手書きは、紙の自由度とデジタルの利便性を兼ね備えた現代の理想的な記録手段であり、建設業における情報整理や思考の明確化において圧倒的な効果を発揮する。

◯ デジタルなのに「紙らしさ」を失わない快適さ

建設現場の仕事では、図面に直接赤入れしたり、現場で気づいたことを即メモすることが日常的です。紙のノートに鉛筆で書く感覚は馴染み深く、誰しも安心感があるもの。しかし、iPadとペンシルの組み合わせを使うようになってから、その“アナログ的心地よさ”を保ちながら、利便性は飛躍的に向上しました。特にペーパーライクフィルムを使えば、摩擦感がちょうどよく、細かい線もブレずに引ける。これは図面スケッチにも最適で、寸法感覚を保ったまま素早く記録できます。

例えば朝礼での指示事項を手書きし、そのままPDFにして職人さんに送るといった流れが1分で完了する。紙だと一度事務所に戻ってスキャンして…という工程が、iPadだと現場で完結するのです。この“紙の延長線上にあるデジタル”という感覚が、無理なく導入できるポイントです。

◯ 書いた内容がすぐに整理・検索・共有できる

建設業において「情報の整理と伝達」は非常に重要です。手書きのメモは自分だけがわかるものになりがちですが、iPadを使えばそれを即デジタル化し、他者と共有できる。例えば打ち合わせの議事録を手書きしながらまとめ、現場事務所に戻る前にPDF化して関係者に送信する。このスピード感が、施工の段取りや工程管理をよりスムーズにしてくれます。

また、タグ付けやフォルダ分け、ノートアプリ内検索などによって、過去の記録を即座に呼び出せるのも大きな強み。紙のノートでは「たしかあの時…」と何冊もめくる必要があるものが、iPadでは“書いた瞬間に情報資産”になります。

◯ 修正や追記も自在。考え方が柔軟に広がる

手書きメモは修正が難しいという課題がありましたが、iPadなら「消して書き直す」「色を変える」「レイヤー分けする」といったことが瞬時に行えます。例えば、配筋写真に手書きで注記を入れた後、指摘を受けて別の内容に直す必要が出たとしても、サッと修正して再送できる。これがアナログとの大きな違いです。

また、発想を広げるときにも役立ちます。1つの図面に何通りもの案を描いて比較する、思いついたキーワードを散らばせてマインドマップ風に整理する…といったことが、紙以上に自由度高く行えるのです。現場監督という「考え続ける」仕事において、この柔軟性は非常に助かります。

▢手書きによる学習効果、集中力アップにつながる?

→ 結論

手書きは情報のインプットとアウトプットを脳で結びつける最も強力な手段の一つであり、iPadを用いたデジタル手書きは、その効果をさらに高めながら、集中力を飛躍的に向上させてくれる。

◯ 書くことで脳が“処理モード”に切り替わる

私自身、1級建築士の勉強や新しい施工技術の習得において、手書きでまとめることで理解が深まったと実感しています。キーボード入力と違い、「書く」という行為は指先の運動と脳の認識が連動するため、情報が短期記憶ではなく中長期記憶に残りやすい。これは、大学の研究でも証明されており、手書きによる学習が記憶定着を高めるという報告もあります。

さらに、図やスケッチを自分で描きながらまとめることで、情報の関連性を自然と意識するようになります。たとえば断面図を自分で描きながら、構造の流れや仕上げの納まりを整理する。こうしたプロセスが、「理解したつもり」を「本当に理解した」に変えてくれます。

◯ 手書きが集中力を生む生理的メカニズム

集中力は「いまここに意識を向ける力」です。手書きは、この集中状態をつくるのに非常に効果的です。指先を動かすことで脳が刺激され、目と手が連動しながら情報に没入していく。特にiPadでの手書きは、通知などを遮断してフルスクリーンモードにできるため、スマホのような情報の洪水から距離を置けます。

また、手書き中は一定のリズムが生まれます。この“書くリズム”が呼吸と一致することで、副交感神経が優位になり、心が落ち着きます。つまり、手書きはただの情報処理ではなく、自分自身を整える「マインドフルネス的な時間」にもなるのです。集中力が切れやすいと感じていた方にこそ、iPad手書きはおすすめです。

◯ 書きながら学び、考えながら覚える

建築の世界では、暗記だけでなく「理解して応用する力」が求められます。手書きで学ぶことは、ただ“詰め込む”勉強法ではなく、“自分の言葉で説明できる”状態にするための手段。iPadで構造図を模写したり、施工ステップを自分の言葉でまとめたりすることで、試験勉強も仕事も効率が大きく上がりました。

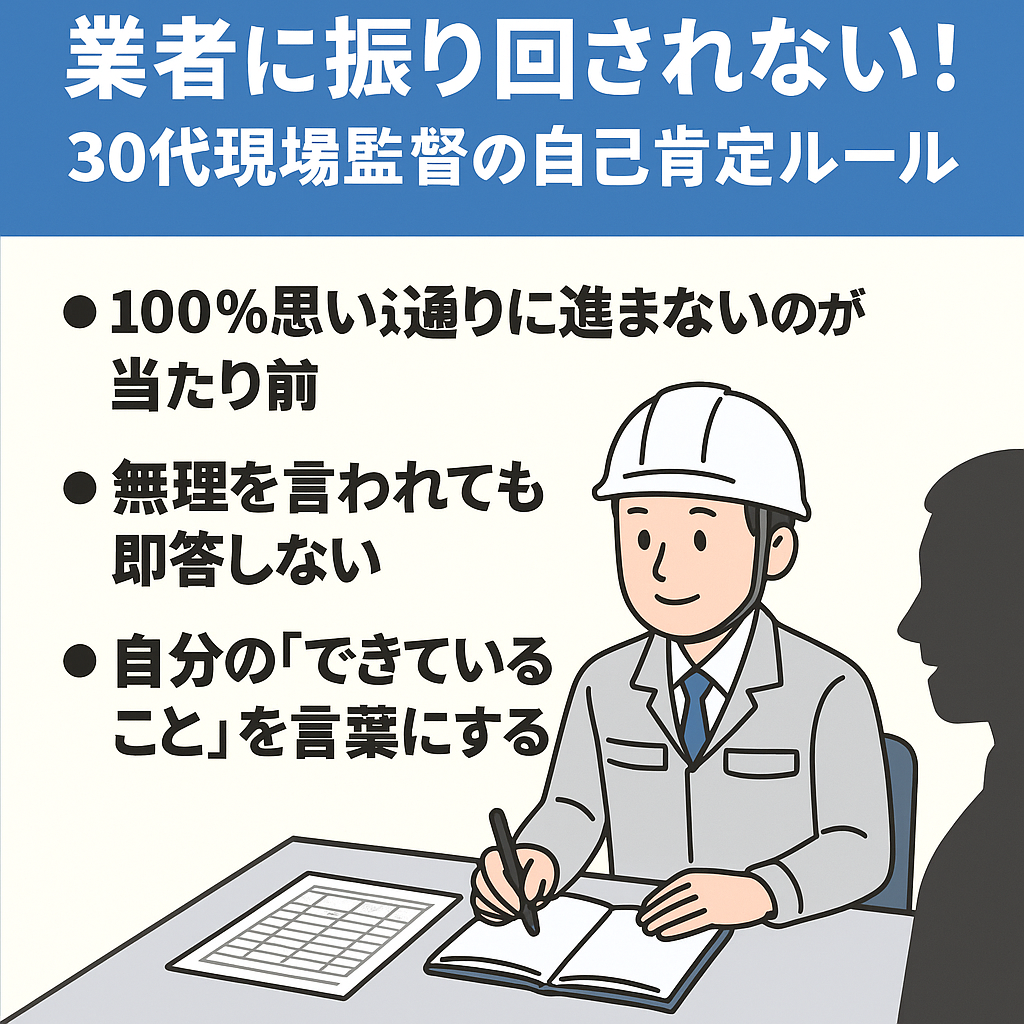

また、書いたノートは後で見返すと、自分の成長記録にもなります。1カ月前の自分が理解していなかったことが、今では自然にまとめられている。そうした小さな成功体験が、勉強の継続と自己肯定感につながります。

▢自分がなぜiPadにこだわるか、、、ベイビーステップからすべて始められる

→ 結論

iPadを活用した手書き習慣は、「忙しくても成長をあきらめない」自分をつくってくれる。小さな一歩を続けることこそ、建設現場という過酷な環境の中で、確かな前進を可能にする力である。

◯ 継続のハードルが極限まで下がる

現場監督という職業は、想像以上に忙しく、日々トラブルも発生します。そんな中で「毎日30分勉強しよう」と決意しても、実行するのは難しい。ですが、iPadを持ち歩き、空いた5分で1行だけメモを取る、簡単な図をなぞるだけでも、「今日もやった」という実感が生まれます。

この小さな積み重ねが、「何もしていない日をなくす」という意識に変わっていく。つまり、iPadは成長を継続させるための“環境装置”なのです。

◯ 自分専用の知識ベースが育つ

ノートアプリに自分専用の建築辞典を作ったり、過去の施工ミス事例をイラスト付きで記録したり。iPadを使うことで、ただのメモ帳ではなく、「自分の頭の中を言語化・可視化する装置」として機能します。

過去のノートが簡単に引き出せるので、反省・振り返り・改善のサイクルも早まります。こうした“自分資産”が、やがて現場力として返ってくる感覚があります。

◯ 習慣が武器になる

はじめはガジェット好きの延長で始めたiPad活用も、今では毎朝のルーティンになりました。現場に入る前にノートアプリを開いて頭の中を整理し、図面をペンでなぞりながら段取りを確認。これがあるかないかで、1日のスムーズさがまるで違います。

「使うかどうか迷う」のではなく、「使うのが当たり前」になる。この習慣化が、現場監督としての成長を支える大きな柱になっています。